赤ちゃんは大人と比べると体温が高くとても汗っかきです。

そんな赤ちゃんなので、気がつくといつの間にかあせもができてしまっていたり、やっと治ったと思ったらまた違うところにあせもが…!と、赤ちゃんのあせもにお悩みの方も多いのではないでしょうか。

今回は赤ちゃんのあせもについて、以下3つのポイントについて紹介します。

- 赤ちゃんのあせもの原因や種類

- 赤ちゃんのあせも7つの対策

- 赤ちゃんのあせもの薬について

赤ちゃんのあせもを防ぐ、あるいは治すためにはどうすれば良いのでしょうか。

赤ちゃんのあせもの対策について知り、赤ちゃんがあせもにならずに元気に過ごすことができるようにケアしてあげましょう。

目次

赤ちゃんはなぜあせもになる?あせもの原因と種類、あせもができやすい場所について

赤ちゃんの皮膚によく起こるトラブルの一つとして、あせもがあります。

よくあることとは言え、赤ちゃんの体にたくさんあせもができてしまうと、心配になってしまいますよね。

まずは、赤ちゃんにあせもができてしまう原因とあせもの種類、あせもができやすい場所についてそれぞれ説明します。

赤ちゃんのあせもの原因は、汗がたまることによる皮膚の炎症

あせもとは、汗を出す管の出口がたくさん汗をかくことや、体の垢やほこりなどが原因で塞がってしまい、汗が皮膚内にたまって炎症を起こしてしまうことを言います。

赤ちゃんは大人と比べて体温が高く、新陳代謝も活発なので汗をかきやすいです。

さらに、大人と比べて皮膚の単位面積当たりの汗腺の数が多いため、汗が皮膚にたまりやすいことが、あせもになりやすい原因と考えられています。

赤ちゃんのあせもの種類には、白いあせもと赤いあせもがある

あせもには、大きく分けて白いあせもと赤いあせもがあります。

白くて透明なあせもは、水晶様汗疹(すいしょうようかんしん)と言い、軽度なもので、痛みやかゆみなどの症状はありません。

赤いあせもは、紅色汗疹(こうしょくかんしん)と言い、白いあせもよりも皮膚の深部にでき、痛みやかゆみを伴います。

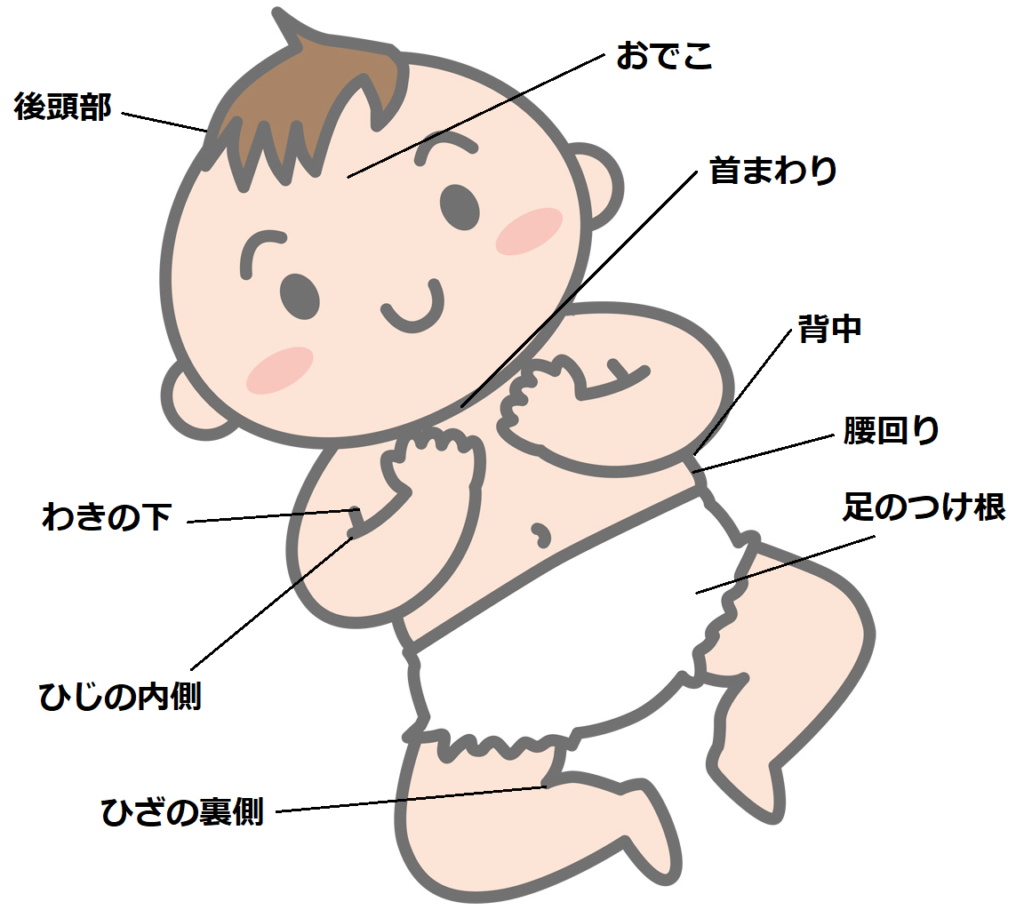

赤ちゃんのあせもができやすい場所は、汗がたまりやすく蒸発しにくい部分

赤ちゃんのあせもは、体のどこにでもできる可能性があります。

よりあせもができやすい場所は、以下の図で示したような、汗がたまりやすく蒸発しにくい部分になります。

後頭部や背中は、仰向け寝の赤ちゃんにとって常に床に接触しているため汗が乾きにくい場所です。

また、首まわりわきの下などは皮膚と皮膚がよくこすれ合うため、あせがたまりやすくなります。

その他、腰回りや足のつけ根など、オムツが当たる部分も、あせもができやすい場所になります。

参考

岡山大学医学部歯学部附属病院薬剤部 医薬品情報室発行『「あせも」ってなに??』

赤ちゃんのあせもを防ぐにはどうしたら良いの?赤ちゃんのあせも7つの対策

赤ちゃんがあせもにならないようにしたい、あるいはあせもになってしまった赤ちゃんのケアはどのようにすれば良いのでしょうか。

あせもの予防法かつ治療法を7つお伝えします。

1. 汗をかいたらこまめに拭きとったりシャワーで流したりする

あせもの対策で一番大切なのは、汗をかいたらそのままにせずに皮膚を清潔に保つことです。

赤ちゃんが汗をかいていたら、なるべくこまめにタオルで拭きとってあげたり、シャワーを浴びたりして皮膚を清潔にしてあげましょう。

ただしシャワーを浴びるときに、石鹸やボディソープを使いすぎると赤ちゃんの皮膚が乾燥してしまいます。

シャワーで石鹸などを使うのは1日1回までとし、それ以外は洗い流すのみにしましょう。

2. 綿やガーゼなど汗を良く吸い通気性も良い素材の服を着せる

汗がたまるのを防ぐために、赤ちゃんの服はなるべく通気性、吸湿性に優れた素材のものを選ぶようにすると良いでしょう。

また、皮膚と皮膚がこすれることであせもができやすくなるため、裸のままやノースリーブの服で過ごさせるよりも、夏場であっても袖のある肌着を1枚は着せると良いです。

3. 肌着やおむつをこまめに交換する

肌着は外に着る洋服と比べて、一見汚れが目立ちにくいですが、赤ちゃんの汗を多く吸っているため、汗をかく時期は特にこまめに交換してあげたほうが良いです。

またオムツも同様に、蒸れがあせもの発生・悪化の原因になりますので、こまめに交換してあげると良いでしょう。

4. お布団は吸湿性の良い素材のものを使用する

服と同じくお布団の素材も、蒸れない吸湿性の良い素材のものを使用すると良いでしょう。

赤ちゃんは寝ているときにたくさん汗をかくので、お布団に汗がこもってしまうとあせもの発生・悪化の原因になるだけでなく、赤ちゃんの安眠も妨げることになります。

5. エアコンを利用して汗をかきすぎない適度な室温を保つ

特に夏場は、エアコンを上手く利用して、赤ちゃんが汗をかきすぎないような室温に保つと良いです。

ただしエアコンを使いすぎたり、エアコンの風を直接あててしまったりして、赤ちゃんが低体温症や脱水症にならないように注意しましょう。

「汗をかく」という行為自体は、赤ちゃんが体温調整するための大切な機能です。

あくまでも、汗をかいたら処理することを前提にして、エアコンは適度に使用するようにしましょう。

6. 授乳や抱っこで赤ちゃんと皮膚が触れ合うときはガーゼやタオルを挟む

皮膚と皮膚が触れ合うこともあせもの発生・悪化の原因の一つです。

よってママが授乳するときや、パパやママが抱っこするときに赤ちゃんと皮膚が触れ合うことへも配慮が必要です。

夏など肌が露出していて汗もかきやすい時期には、授乳や抱っこのときにはガーゼやタオルを赤ちゃんとの間に一枚挟むことで、肌が密着するのを防ぐと良いでしょう。

7. あせもができているときは、肌を強くこすらない

あせもができてしまっているときは、あせもを悪化させないためにも、肌を強くこすらないように意識しましょう。

特にお風呂で体を洗うときは、手や柔らかいガーゼなどを使って洗うようにし、あせもへの刺激を防ぎましょう。

あせもに刺激を与えて破け、そこに細菌感染が起こると発熱などの原因となりますので注意しましょう。

参考

岡山大学医学部歯学部附属病院薬剤部 医薬品情報室発行『「あせも」ってなに??』

千葉県こども病院 専門・認定看護師会だより 2011.7. Vol.5.

赤ちゃんのあせもにはどんな薬がある?ベビーパウダーの効果は?

通常あせもは、上で紹介したような対策をとり、肌の清潔を保っていれば数日間で良くなります。

1週間近くたってもあせもがなかなかよくならない場合は、あせもの悪化や、アレルギーによる発疹など別の要因も考えられるため、皮膚科に相談をすると良いでしょう。

皮膚科で診断を受けると、あせもの治療のための塗り薬を処方されることもあります。

また、皮膚科で処方される薬だけではなく市販の薬にも、ベビーパウダーなど、あせもに良いとされている商品があります。

以下に、それらの薬・商品のあせもへの効果や使い方について紹介します。

病院で処方される薬

病院で診断を受けた場合は、あせもの症状によって、適切な塗り薬を処方してもらうことができます。

よくある薬として、例えば以下のようなものがあります。

- ロコイド軟膏など、ステロイド入り塗り薬(炎症やかゆみ、赤みを抑える効果がある)

- レスタミンなど、抗ヒスタミン薬の塗り薬(かゆみを抑える効果がある)

- サトウザルベ軟膏、カラミンローションなど(患部を保護し炎症を抑える効果がある)

いずれも、赤ちゃんにも使用できる低刺激の薬が中心です。

病院で処方されるものなので安心して使用して良いですが、適量を守って使用方法を誤らないようにすることと、もしも湿疹の悪化など異常がみられた場合はすぐに使用を中止しましょう。

ドラッグストアなど市販の薬

ドラッグストアなどで市販の薬にも、上の「病院で処方される薬」で紹介した薬と、同じ成分を使用したあせもに効く薬があります。

赤ちゃんから使用OKという商品もありますが、はじめて使用する場合は注意が必要です。

薬の成分が赤ちゃんによっては適していない可能性や、あせもが重症化しており市販薬では効果がでない可能性もあるためです。

赤ちゃんのあせものはじめての治療の場合は、病院の処方箋を使うか、市販薬の使用についても医師に相談してからにすることをおすすめします。

ベビーパウダーの使用について

あせもの予防や治療として、ベビーパウダーを使う方法を聞いたことがある方もいると思います。

昔はよく使用されていましたが、今は昔ほど強く推奨されていません。

その理由としては、ベビーパウダーをつけすぎることで、汗が出る管がふさがれてしまい、かえってあせもを悪化させる場合があるからです。

ベビーパウダーは、汗を吸い皮膚の蒸れを防ぐ作用があるため、その点で使ってみて効果を感じる場合は、使用しても問題ないと考えます。

ただし使用するときは、つけすぎないことと、汗をかいたらこまめに取り除き付け替えるようにすると良いでしょう。

参考

汗っかきの赤ちゃんの皮膚を清潔に保ち、あせもを防いであげましょう!

赤ちゃんは大人と比べて汗をかきやすく、皮膚の汗腺も密集しているため、どうしてもあせもができやすいです。

赤ちゃんが汗をかくことは、自分で体温調整する力を身につけるためにとても大切なことです。

赤ちゃんが元気に汗をかきながらも、あせもにならずに快適に過ごすことができるように、今回紹介した対策を参考にして赤ちゃんの皮膚をきれいに保ってあげましょう。